Извлечение информации из текста физического содержания

Содержание задания №20 ОГЭ по физике может быть связано с любым разделом курса физики от механики до квантовой физики. Задание содержит предварительный текст, в котором описывается суть происходящего физического процесса (опыта, наблюдения и т.д.). Другие теоретические сведения, касающиеся описываемых в этом тексте процессов, следует искать в теоретических разделах заданий, соответствующих им по теме. О том, как извлечь из предварительного текста максимум полезной информации, читайте в статье раздела теории к заданию.

Теория к заданию №20 ОГЭ по физике

Как правильно анализировать предварительный текст задания и искать ответ.

Предварительный текст распространяется не только на задание №20, но и на задания №№21-22. Поэтому в нем может содержаться часть информации, не актуальная для решения 20-го задания.

Предварительный текст может содержать числовые данные. На них желательно обращать особое внимание, поскольку именно на их основе с большой долей вероятности будут построены варианты ответов.

Если предварительный текст не содержит числовых данных, то это означает, что вопрос задания будет носить качественный, а не количественный характер. В этом случае следует понимать, что важными могут оказаться любые нюансы приведенных сведений и объективная их классификация.

Правильный ответ на вопрос задания рекомендуется искать не путем выбора предположительно истинного утверждения из перечня предложенных, а посредством перебора и анализа всех вариантов. В этом случае верный ответ станет результатом не угадывания, но аргументированного отсеивания ложных утверждений.

Разбор типовых вариантов заданий №20 ОГЭ по физике

Демонстрационный вариант 2018

[su_note note_color=»#defae6″]

[su_spoiler title=»Текст из ЕГЭ» icon=»chevron»]

Миражи

Мираж является оптическим явлением в атмосфере, которое делает видимыми предметы, которые в действительности находятся вдали от места наблюдения, отображает их в искажённом виде или создаёт мнимое изображение.

Миражи бывают нескольких видов: нижние, верхние, боковые миражи и другие. Образование миражей связано с аномальным изменением плотности в нижних слоях атмосферы (что, в свою очередь, связано с быстрыми изменениями температуры).

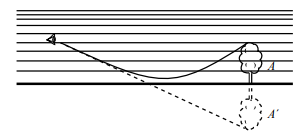

Нижние миражи возникают преимущественно в тех случаях, когда слои воздуха у поверхности Земли (например, в пустыне) очень сильно разогреты и их плотность становится аномально низкой. Лучи света, которые исходят от предметов, начинают преломляться и сильно искривляться. Они описывают дугу у поверхности и подходят к глазу снизу. В таком случае можно увидеть предметы как будто зеркально отражёнными в воде, а на самом деле это перевёрнутые изображения отдалённых объектов (рис.1). А мнимое изображение неба создаёт при этом иллюзию воды на поверхности.

Схема появления нижнего миража: А – предмет, А’ – видимое изображение предмета

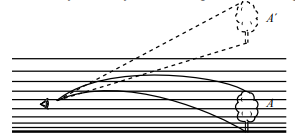

Верхние миражи возникают над сильно охлажденной поверхностью, когда над слоем холодного воздуха у поверхности образуется более тёплый верхний слой (рис. 2). Верхние миражи являются наиболее распространёнными в полярных регионах, особенно на больших ровных льдинах со стабильной низкой температурой. Изображения предметов, наблюдаемые прямо в воздухе, могут быть и прямыми, и перевёрнутыми.

Схема появления верхнего миража: А – предмет, А’ – видимое изображение предмета

[/su_spoiler]

Выберите верные утверждения, соответствующие содержанию текста.

А. В Северном Ледовитом океане наблюдать верхние миражи более вероятно по сравнению с нижними.

Б. Наблюдать миражи можно при резких изменениях температуры воздуха.

- Верно только А.

- Верно только Б.

- Оба утверждения верны.

- Оба утверждения неверны.

[/su_note]

Алгоритм решения:

- Выясняем истинность утверждения А.

- Определяем истинность утверждения Б.

- Находим верный вариант ответа.

Решение:

- В предварительном тексте (см.абзац 4) оговорено, что верхние миражи наблюдаются над охлажденными поверхностями, т.е. при очень низких темп-рах. Северный Ледовитый океан является именно такой поверхностью – местом с одними из самых низких темп-р. Отсюда делаем вывод: утверждение А верно.

- В предварительном тексте описано, что для появления миража необходимо существенное повышение или понижение темп-ры, т.е. сильный разогрев или охлаждения поверхности земли и, соответственно, прилегающих к ней слоев воздуха. Делаем вывод: утверждение Б верно.

- Ситуации, когда верны оба утверждения, отвечает вариант ответа под №3.

Ответ: 3

Первый вариант (Камзеева, № 4)

[su_note note_color=»#defae6″]

[su_spoiler title=»Текст из ЕГЭ» icon=»chevron»]

Закон эквивалентности работы и тепла

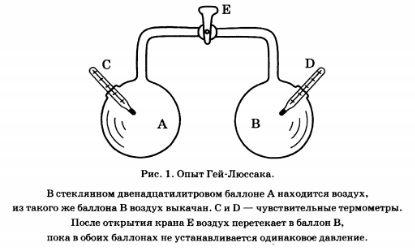

В 1807 г. Физик Ж. Гей-Люссак, изучавший свойства газов, поставил простой опыт. Давно было известно, что сжатый газ, расширяясь, охлаждается. Гей-Люссак заставил газ расширяться в пустоту – в сосуд, воздух из которого был предварительно откачан (рис. 1). К его удивлению, никакого понижения температуры не произошло, температура газа не изменилась. Исследователь не мог объяснить результат: почему один и тот же газ, одинаково сжатый, расширяясь, охлаждается, если его выпускать прямо наружу в атмосферу, и не охлаждается, если его выпускать в пустой сосуд, где давление равно нулю?

Объяснить опыт удалось немецкому врачу Роберту Майеру. У Майера возникла мысль, что работа и теплота могут превращаться одна в другую. Эта замечательная идея дала возможность Майеру сделать ясным загадочный результат в опыте Гей-Люссака: если теплота и работа взаимно превращаются, то при расширении газа в пустоту, когда он не совершает никакой работы, так как нет никакой силы (давления), противодействующей увеличению его объема, газ и не должен охлаждаться. Если же при расширении газа ему приходится совершать работу против внешнего давления, его температура должна понижаться. Даром работу получить нельзя!

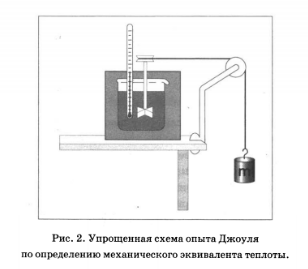

Замечательный результат Майера был много раз подтвержден прямыми измерениями; особое значение имели опыты Джоуля, который измерял количество теплоты, необходимое для нагревания жидкости вращающейся в ней мешалкой (рис. 2). Одновременно измерялись и работа, затраченная на вращение мешалки, и количество теплоты, полученное жидкостью. Как ни менялись условия опыта (брались разные жидкости, разные сосуды и мешалки) результат был один и тот же: всегда из одной и той же работы получалось одно и то же количество теплоты.

[/su_spoiler]

В опыте Ж.Гей-Люссака газ не охлаждается, потому что

- теплота в этом процессе полностью превращалась в работу

- газ совершал работу медленно

- теплота в этом процессе полностью поглощалась сосудом

- газ не совершал работы

[/su_note]

Алгоритм решения:

- Проверяем истинность утверждений 1 и 2.

- Выясняем, является ли истинным вариант ответа 3.

- Определяем, является ли верным утверждение 4.

Решение:

- Выпускать газ в пустой сосуд с нулевым давлением означает выпускать его в пустоту, т.е. без совершения работы (о чем и говорится в описании опыта – см.3-й абзац предварительного текста). Просматривая предложенные варианты ответов, видим, что в вариантах №№1-2 речь идет о факт совершения работы. Значит, утверждения №1 и №2 неверны.

- В варианте ответа №3 говорится о поглощении теплоты пустым сосудом с нулевым давлением. Если предположить, что такой процесс имел место, то это означало бы изменение температуры газа. Между тем, в опыте зафиксировано (см.1-й абзац предварит.текста), что изменения темп-ры не происходит. Следовательно, утверждение №3 неверно.

- Утверждение 4 является верным, что уже доказано в п.1.

Ответ: 4

Второй вариант (Камзеева, № 6)

[su_note note_color=»#defae6″]

[su_spoiler title=»Текст из ЕГЭ» icon=»chevron»]

Принципы оптической маскировки

Цвет различных предметов, освещенных одним и тем же источником света, может быть весьма разнообразен. Цвет непрозрачного предмета зависит от того излучения, которое отражается от поверхности предмета и попадает к нам в глаза.

Доля светового потока, отраженного от поверхности тела, характеризуется коэффициентом отражения. Доля светового потока, проходящего через прозрачные тела, характеризуется коэффициентом пропускания. Доля светового потока. Поглощаемого телом, характеризуется коэффициентом поглощения. Коэффициенты отражения, поглощения и пропускания могут зависеть от длины волны, благодаря чему и возникают разнообразные цвета окружающих нас тел.

Непрозрачные тела белого цвета отражают практически все падающее на них излучение, непрозрачные тела черного цвета поглощают все падающее на них излучение. Прозрачное стекло зеленого цвета пропускает только лучи желтого цвета и т.п.

Предмет, у которого коэффициент отражения имеет для всех длин волн используемого излучения практически те же значения, что и окружающий фон, становится неразличимым на этом фоне даже при ярком освещении. В природе многие животные имеют защитную окраску (мимикрия).

Этот эффект используется также в военном деле для цветовой маскировки войск и военных объектов. Но на практике трудно достичь того, чтобы для всех длин волн коэффициенты отражения предмета и фона совпадали. Так как человеческий глаз наиболее чувствителен к желто-зеленой части спектра, то при маскировке пытаются достичь равенства коэффициентов отражения прежде всего для этой части спектра. Такая маскировка несовершенна: если вести наблюдение через светофильтр, практически устраняющий те длины волн, которые при маскировке не учитывались или учитывались в меньшей степени, то маскируемый предмет станет различим.

[/su_spoiler]

Коэффициент поглощения света – это

- световой поток, падающий на тело

- световой поток, поглощенный поверхностью тела

- отношение светового потока, падающего на тело, к световому потоку поглощенному поверхностью тела

- отношение светового потока, поглощенного поверхностью тела, к световому потоку, падающему на тело

[/su_note]

Алгоритм решения:

1–4. Анализируем предложенные утверждения в контексте предварительного текста. Определяем истинность каждого из них. Выясняем верный вариант ответа.

Решение:

- В утверждении 1 нет никакого указания на то, что тут речь идет именно о поглощении света. Очевидно, что поглощенный свет – это в большинстве случаев только часть светового потока, падающего на тело. Исключение – свет, падающий на непрозрачное белое тело. Но поскольку и об этом ничего неизвестно, значит, утверждение 1 нельзя считать верным.

- Согласно предварительному тексту, коэф-т поглощения представляет собой долю поглощенного светового потока (см.2-й абзац предварит.текста), т.е. предполагает связь (отношение) между светом поглощенным и падающим. Этому условию утверждение 2 не соответствует, поэтому оно неверно.

- Утверждение 3 по сути своей формулировки должно восприниматься как доля падающего светового потока по отношению к потоку поглощенному. А тогда это (см.п.2) – утверждение, обратное искомому. Следовательно, утверждение 3 неверно.

- Утверждение 4 является именно определением понятия коэф-та светового потока как оно описано в предварит.тексте (см.абзац 2, предложение 3) и расписано в п.2 решения. Поэтому утверждение 4 верно.

Ответ: 4

Третий вариант (Камзеева, № 9)

[su_note note_color=»#defae6″]

[su_spoiler title=»Текст из ЕГЭ» icon=»chevron»]

Ультрафиолетовое излучение

К ультрафиолетовому излучению относят электромагнитное излучение, занимающее диапазон между видимым излучением и рентгеновским излучением (400–10 нм). От Солнца мы получаем не только видимый свет, но и ультрафиолет. Однако коротковолновая часть ультрафиолета, излучаемого Солнцем, не достигает поверхности Земли. Благодаря озоновому слою в атмосфере Земли, поглощающему ультрафиолетовые лучи, спектр солнечного излучения вблизи поверхности Земли практически обрывается на длине волны 290 нм.

Ультрафиолетовый спектр разделяют на ультрафиолет-А (УФ-А) с длиной волны 315–400 нм, ультрафиолет-В (УФ-В) – 280–315 нм и ультрафиолет-С (УФ-С) – 100–280 нм, которые отличаются по проникающей способности и биологическому воздействию на организм.

Под действием ультрафиолета в коже вырабатывается особый пигмент, при этом кожа приобретает характерный оттенок, известный как загар. Спектральный максимум пигментации соответствует длине волны 340 нм.

На организм человека вредное влияние оказывает как недостаток ультрафиолетового излучения, так и его избыток. Воздействие на кожу больших доз УФ-излучения приводит к кожным заболеваниям. Повышенные дозы УФ-излучения воздействуют и на центральную нервную систему. Ультрафиолетовое излучение с длиной волны менее 0,32 мкм отрицательно влияет на сетчатку глаза, вызывая болезненные воспалительные процессы.

Недостаток УФ-лучей опасен для человека, так как эти лучи являются стимулятором основных биологических процессов организма. Наиболее выраженное проявление «ультрафиолетовой недостаточности» – авитаминоз, при котором нарушается фосфорно-кальциевый обмен и процесс костеобразования, а также происходит снижение работоспособности и защитных свойств организма. Подобные проявления характерны для осенне-зимнего периода при значительном отсутствии естественной ультрафиолетовой радиации («световое голодание»).

[/su_spoiler]

Солнечный загар на коже человека возникает преимущественно под действием

- ультрафиолета-А

- ультрафиолета-В

- ультрафиолета-С

- видимого света

[/su_note]

Алгоритм решения:

1–4. Анализируем предложенные утверждения (№1–№4) и данный предварительный текст. Делаем вывод относительно истинности каждого из них. Фиксируем номер верного варианта.

Решение:

-

Ультрафиолетовое излучение солнца

Ультрафиолет-А является оптимальным излучением для получения загара. На это указывает и оговорка в 1-м абзаце предварит.тексте о том, что излучение должно иметь длину волны, большую 290 нм, и в 3-м абзаце о том, что макимум пигментации приходится на 340 нм, которая соответствует именно ультрафиолету-А. Кроме того, в пользу ультрафиолета-А свидетельствует и тот факт (см.абзац №4), в котором есть указание, что диапазон длин его волн не является болезненным для восприятия человеческим организмом. Итак, утверждение №1 верно.

- В 4-м абзаце предварит.текста сказано, что загорать при свете с длиной волны меньше 320 нм (в тексте – 0,32 мкм) невозможно в силу того, что этому процессу будет сопротивляться человеческий организм. Поэтому ультрафиолет-В в данном случае не подходит и вариант ответа №2 нельзя считать правильным.

- В предварит.тексте (см.1-й абзац) указано, что свет с длиной волны в 290 нм и меньше не в состоянии вызвать пигментацию кожи, т.е. загар. Следовательно, ультрафиолет-С такой эффект вызвать не может, и утверждение №3 неверно.

- Длины волн видимого света варьируются в диапазоне 380–780 нм. Между тем, в предварит.тексте (см.3-й абзац) оговорено, что max пигментации соответствует 340 нм. Это означает, что вариант ответа №4 не является верным.

Ответ: 1